Homilías de Pedro José Martínez Robles

Sábado, 10. Marzo 2012 - 19:03 Hora

Tercer domingo de Cuaresma

Continuamos, queridos hermanos, nuyestro camino cuaresmal y hoy la Iglesia nos propone poner los ojos en la Cruz de Cristo, escándalo y necedad pero para nosotros fuerza y salvación. Y también a ser conscientes de la novedad que ha supuesto en la historia y en nosotros la resurrección de Cristo, por la que tenemos un modo absolutamente nuevo de acceso a Dios.

1. El pasaje del libro del Éxodo que la Iglesia nos hace proclamar este domingo expresa la liberación, la vía de la libertad para el pueblo de Dios. Los diez mandamientos son signos de amor y obra de liberación. El comienzo de la lectura de hoy nos dice: “Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto”. La Ley promulgada por el Señor da vida, configura al pueblo de Dios -Israel- como el Pueblo propiedad del Dios que actúa en la historia y lo hace salvando, liberando de la esclavitud.

El Papa Juan Pablo II en su peregrinación al Monte Sinaí, con ocasión del Jubileo del 2000, afirmó que “cumplir los Diez Mandamientos significa ser fieles a Dios, y también ser fieles a nosotros mismos, a nuestra autentica naturaleza y a nuestras más profundas aspiraciones... Revelándose a sí mismo en el Monte y manifestando su ley, Dios ha revelado el hombre al hombre. El Sinaí se encuentra en el centro de la verdad sobre el hombre y sobre su destino”. El Decálogo, como camino de libertad y de justicia, sigue siendo actual: la palabra de Jesús es su plenitud. Juan Pablo II también afirmó en aquella ocasión que “cuando San Pablo escribe que ‘mediante el cuerpo de Cristo’ hemos ‘muerto a la ley’ (Rom 7,4), no quiere decir que la Ley del Sinaí haya pasado. Quiere indicar que los Diez Mandamientos ahora se escuchan a través de la voz del Hijo predilecto”. Es Cristo el que vino a realizar cabalmente la Ley; por eso hay que reconocer que la Ley conducía a Cristo.

El salmo escogido como respuesta a esta lectura engrandece la Ley del Señor que es perfecta, segura y que hace sabios a los ignorantes.

2. Y en Cristo encontramos la verdadera Ley, la ley del amor “hasta el extremo” que se ha manifestado y expresado de un modo pleno en la Cruz, escándalo y necedad. San Pablo nos ha dicho que “nosotros predicamos a Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los griegos; pero para los llamados a Cristo -judíos o griegos-: fuerza de Dios y sabiduría de Dios”. Las palabras de San Pablo en su Primera Carta a los Corintios dan a nuestro testimonio como cristiano todo su vigor, pero a la vez subrayan que Cristo es locura y escándalo. Porque es incomprensible el amor de Dios que llega hasta el extremo de enviar a su Hijo, quien se entrega por nosotros en la Cruz. La misión de la Iglesia consiste, pues, en esta proclamación de Cristo crucificado. La Iglesia conserva este mensaje hasta el fin de los tiempos como un deber que le es querido, pero que no le granjea simpatías.

San Pablo llama a los que anuncian a Cristo “llamados”, sean judíos o griegos. Los “llamados” en definitiva somos nosotros, nosotros que tenemos otra cosa que transmitir que a Cristo y este crucificado. El contenido de este mensaje es exigente porque todos los que creemos en este Cristo debemos seguirle, y este seguimiento supone contradicciones con el mundo de hoy. Y es en esos momentos de contradicción, de luchas, de incomprensiones, incluso de persecuciones, cuando se pone de manifiesto que la locura de Dios es la nuestra.

La sabiduría de la cruz se expresa, por tanto, en el anuncio de Jesucristo crucificado, en quien se revela una imagen de Dios radicalmente distinta de la que buscaban los judíos y los griegos. Y es que en Jesucristo, Dios se revela como un fracasado frente a los poderes del mundo y como un necio a los ojos de los sabios. Pero es precisamente en la fidelidad de Jesús, que muere en la cruz amando a los suyos hasta el extremo, en donde Dios manifiesta su modo peculiar de ser y de actuar. En Cristo crucificado, Dios ha mostrado toda la sabiduría y el poder del amor. Es precisamente en este acto supremo de la libertad y del amor de Dios, en el que se realizan la salvación y la liberación del hombre.

3. El evangelio de este tercer domingo de Cuaresma nos propone un pasaje de San Juan, en el que no sólo Cristo purifica el Templo de Jerusalén, sino sobre todo donde el propio Cristo anuncia su resurrección: “Destruid este templo, y en tres días lo levantaré”. Jesús aludía a una reedificación de un nuevo templo. Los oyentes de Cristo no podían entenderlo y pasan a la burla: ¿cómo reconstruir un templo como éste en tres días?

Y el mismo San Juan explica el significado de las palabras de Jesús: “Hablaba del templo de su cuerpo”. Sabemos que los apóstoles no entendieron inmediatamente el significado de las palabras de Jesús. Lo comprendieron después de la resurrección e iluminados por el Espíritu. El cuerpo de Cristo resucitado será el nuevo templo, el templo espiritual en el que se celebrará el culto en espíritu y en verdad (Jn 4, 21), donde los hombres tenemos verdadero acceso a Dios.

En definitiva, Cristo es la Nueva Ley y el Nuevo Templo. En este domingo de Cuaresma tenemos que contemplar la novedad de Cristo en nuestra vida y darnos cuenta de las consecuencias personales, comunitarias e incluso sociales que tiene la Ley del amor, la entrega en la Cruz por nosotros y la presencia resucitada de Cristo en nuestra vida y en nuestro mundo. Él ha hecho nuevas todas las cosas, vivimos en la nueva creación y no podemos configurarnos con los poderes de este mundo para los que la cruz es escándalo y también necedad. Vivir la vida nueva de los hijos de Dios que experimentaremos gozosos la noche de Pascua supone ir dándonos cuenta poco a poco de que Cristo con su Cruz nos ha dado un nuevo ser, un ser que se expresa en la entrega por los otros y se alimenta del propio ser de Cristo muerto y resucitado en la Eucaristía.

(Imagen: El Greco. La Purificación del Templo. Parroquia de San Ginés. Madrid.)

Sábado, 3. Marzo 2012 - 14:30 Hora

Segundo Domingo de Cuaresma

Continuamos, queridos hermanos, nuestro camino cuaresmal; este tiempo de gracia, de conversión, de volver nuestro rostro y nuestro corazón al Señor que se entrega; este tiempo de oración y de fortalecimiento de nuestra fe pascual; este camino hacia la Pascua en el que experimentamos la fortaleza de Dios después de ir dejando de lado las cosas que nos atan para encontrarnos con la libertad que nos ha regalado Cristo muestro y resucitado.

Si el Domingo pasado contemplábamos a Jesús llevado por el Espíritu al desierto y tentado allí por el Diablo, hoy lo contemplamos en el Monte Tabor, mostrándonos su gloria; es así como Jesús prepara a sus discípulos a afrontar el escándalo y el dolor de la cruz; la cruz que es camino que lleva a la vida y a la salvación.

Pero antes, en la Primera Lectura, hemos escuchado la conocida escena del sacrificio de Isaac, el hijo de Abrahán. Es una escena en otra montaña donde también se revela la gloria de Dios. Nos puede sorprender esta escena, porque ¿cómo puede Dios, que es bueno, hacer que un padre sacrifique a su hijo? Esta escena nos muestra el camino del creyente, el camino del hombre que está siempre dispuesto a sacrificarlo todo por obedecer al Señor; nos muestra el camino de quien se apoya exclusivamente en Él y confía en su palabra aun en el momento más oscuro y doloroso. Abrahán experimenta la prueba más grande: ha sido capaz de renunciar a su pasado, a su historia, a su casa y a sus tierras para marcharse a la tierra que Dios le había prometido. Y ahora debe renunciar también a su futuro: porque Isaac es el hijo que ha nacido de Sara, la estéril, y sobre todo porque sólo sobre este hijo se apoya la promesa que Dios le ha hecho: “te daré una descendencia como las estrellas del cielo”. Y Abrahán, que se fía de Dios, va a cumplir su mandato, su prueba. Ya hemos escuchado las palabras de Dios tras el desenlace: “por no haberte reservado a tu hijo, tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la playa… porque me has obedecido”.

Esta escena es un anticipo de la del sacrificio de Jesús en otro monte, en el Gólgota, donde se clavó su cruz y en ella fue clavado para salvarnos. San Pablo en la Segunda Lectura nos ha dicho que Dios “no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros”. Dios entrega todo, absolutamente todo, hasta lo que más ama, su propio Hijo, por nosotros, por amor. Y mirad, si Dios lo ha dado todo, absolutamente todo por nosotros, “¿cómo no nos dará todo con Él?”. Estas palabras de San Pablo nos tienen que llenar de ánimo, de alegría y de consuelo, porque si Dios nos ha amado hasta el límite de lo impensable, entregando a su Hijo a la muerte por nosotros, ciertamente nos va a seguir mostrando su amor fiel y salvador a lo largo del camino de nuestra historia, a lo largo de nuestro camino de fe.

Jesús ha mostrado en el monte santo de la Transfiguración “el esplendor de su gloria”; la Transfiguración es un anticipo de la Resurrección; y Jesús, que poco antes ha dicho a sus discípulos que va a padecer, que va a morir, quiere que experimenten que “la pasión es el camino de la resurrección”. Y por eso se los lleva al Tabor, y por eso se les muestra en un “blanco deslumbrador”, y por eso se les aparecen Moisés y Elías “conversando con Jesús”, porque Él es la Palabra y la culminación de la historia de la salvación. Y por eso la voz del Padre le acredita con Hijo “Éste es mi Hijo amado; escuchadlo”.

Para los tres discípulos la experiencia fue única. Con razón Pedro exclama: “Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres chozas...”. Han contemplado por un momento la única belleza digna de amar por sí misma, la única que hay que desear y cultivar porque será eterna; han vivido en su historia cotidiana un instante de eternidad, han probado el gozo de la comunión y del amor de Dios. El Papa Benedicto XVI, comentando este pasaje dice que “la Transfiguración de Jesús fue esencialmente una experiencia de oración” (Ángelus 8-3-2009).

Y es que en este tiempo cuaresmal debemos encontrar espacios de oración, de silencio interior; hagamos silencio en el corazón y en la vida para “escuchar” al Señor, para conocer su voluntad, para adentrarnos en su plan salvador sobre nosotros, un plan que ha consistido en que no se ha reservado nada para sí, que nos ha dado todo; y en la oración nos damos cuenta de que nuestra historia también debe continuar; los apóstoles tienen que bajar de la montaña, continuar la vida y seguir a Jesús, que también baja con ellos para abrazar la cruz.

Mirad, esa gloria, esa luz que experimentaron los discípulos en el monte Tabor también nosotros la podemos pregustar aquí y ahora; ya desde ahora se nos concede pregustar un poco aquel esplendor para seguir caminando con nuevas fuerzas. El Espíritu Santo no deja nunca de alentamos, está presente en medio de nosotros, es el amor de Dios que nos da fuerza para caminar y que nos dice que, en medio de nuestras dificultades y las oscuridades, su promesa de vida y de alegría es cierta.

La Eucaristía es prenda de la luz eterna que experimentaron los apóstoles cuando contemplaron al Señor transfigurado. La Eucaristía es anticipo aquí y a ahora de la vida eterna, de la contemplación de la luz sobre toda luz. La Eucaristía es nuestra auténtica fuerza en el camino de la vida, porque sabemos que en la prueba no estamos solos, porque sabemos que el poder de Cristo se manifiesta plenamente en nuestra debilidad; la Eucaristía que vamos a celebrar y vamos a comulgar nos regala ánimo para asumir que como cristianos seguimos a Cristo en el camino de su Pasión y de su Muerte, sí; pero que el final, que se nos ha adelantado ya, es un final en que la vida, la luz y la alegría serán una realidad.

Miremos a nuestra Madre Santísima, mirándola a ella podemos fortalecer nuestro compromiso durante el tiempo cuaresmal: escuchar a Cristo, como María. “Escucharlo en su palabra, custodiada en la Sagrada Escritura. Escucharlo en los acontecimientos mismos de nuestra vida, tratando de leer en ellos los mensajes de la Providencia. Por último, escucharlo en los hermanos, especialmente en los pequeños y en los pobres, para los cuales Jesús mismo pide nuestro amor concreto” (Benedicto XVI, Ángelus 12-3-2006).

Que escuchemos a Cristo y obedezcamos su voz: este es el camino real, el único que conduce a la plenitud de la alegría y del amor.

Sábado, 11. Febrero 2012 - 18:03 Hora

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario

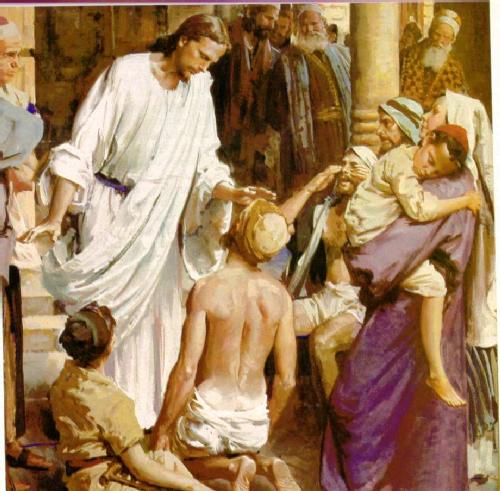

Hoy contemplamos en el Evangelio una vez más que Jesús anuncia y hace presente el reino de Dios en medio de los hombres. En él se manifiestan y actúan la compasión de Dios delante del sufrimiento humano y su poder de dar la vida en abundancia. Él escucha el grito del pobre que lo invoca, y extiende su mano para auxiliarlo y sacarlo de la situación de dolor en que se encuentra. Quien ha tenido la gracia de “ser tocado” y sanado por Jesús, no puede permanecer pasivo, sino que se convierte en ese mismo momento en anunciador de la buena noticia.

En el Evangelio, Marcos continúa ayudándonos a descubrir quién es realmente Jesús de Nazaret. Este breve relato de la curación del leproso demuestra la autoridad y el poder de Jesús, en quien se manifiesta la misericordia de Dios que libera al hombre, destruyendo todas las barreras que dividen a la humanidad. Fijémonos en algunos detalles del Evangelio de hoy:

El leproso encuentra a Jesús al aire libre, en el camino, mientras recorre los diversos pueblos de Galilea. Los leprosos vivían fuera de las ciudades, y cuando veían a alguien que se les acercaba tenían que gritar: “¡impuro!, ¡impuro!”, para impedir que los otros se acercaran y se volvieran también ellos impuros. Un leproso era un excluido de la sociedad y de la religión. No podía entrar en contacto directo con los otros, ni participar en el culto de la sinagoga. Separado de la comunión de vida con Dios y con los demás, era considerado como un muerto que ya ha bajado a la tumba.

Esto era así, lo hemos escuchado en la Primera Lectura (del Libro del Levítico) pero Jesús, sin embargo, se deja encontrar por aquel hombre leproso, por una razón: porque el reino de Dios y la salvación no conocen confines de ningún tipo y son dones que se ofrecen a todos los hombres sin excepción.

Delante del sufrimiento del hombre que suplicaba, “Jesús tuvo compasión, extendió la manó, lo tocó y le dijo: ‘quiero, queda limpio’” (v. 41). En la traducción española del leccionario se dice “sintió lástima”, pero el sentido es más propfundo: “sintió compasión”. El verbo “compadecerse” indica la ternura y el amor misericordioso que brota de las entrañas (maternas), es una misericordia y un amor que brotan de las ‘entrañas maternas’ de Dios mismo; es la compasión, el amor, que siente una madre por su hijo. Jesús nos muestra cómo es la misericordia y el amor que Dios nos tiene y actúa movido por la misericordia sin límites que Dios tiene hacia el hombre.

Las palabras “quiero, queda limpio” expresan el querer más profundo de Jesús, que se hace explícito en su voluntad de curar y de purificar, superando una religión, la judía, que divide, separa, organiza ritualmente a los hombres, marginando a los impuros y reintegrando a los sanos, pero sin poder purificarlos. Dios demuestra a través del querer de Jesús su plan, su deseo en relación con cada hombre: que todo hombre sea puro, es decir, capaz de entrar en relación con el Dios Santo y con los otros hombres, sin impedimentos y en plena libertad. Quien tocaba a un leproso, se volvía impuro como él. Jesús, en cambio, tocando a este leproso, lo hace puro y digno.

Luego Jesús “extendió la mano”. "Este gesto espontáneamente recuerda que, en el Antiguo Testamento, para indicar el poder de Dios que actúa en la historia en favor de su pueblo. «Vemos aquí, en cierto modo, concentrada toda la historia de la salvación: ese gesto de Jesús, que extiende la mano y toca el cuerpo llagado de la persona que lo invoca, manifiesta perfectamente la voluntad de Dios de sanar a su criatura caída, devolviéndole la vida “en abundancia” (Jn 10, 10), la vida eterna, plena, feliz".

Cristo es “la mano” de Dios tendida a la humanidad, para que pueda salir de las arenas movedizas de la enfermedad y de la muerte, apoyándose en la roca firme del amor divino (cf. Sal 39, 2-3)» (Benedicto XVI, Ángelus 12-2-2006).

Jesús manda al leproso donde un sacerdote para que certifique su curación. Luego, siguiendo las indicaciones del Levítico, tenía que ofrecer un sacrificio. Jesús quiere reintegrar al leproso curado en la comunidad de Israel. Pero el leproso va más allá. No se queda encerrado en los límites del judaísmo, sino que comienza inmediatamente a divulgar la noticia de lo que le había ocurrido: comienza a “divulgar el hecho con grandes ponderaciones”. Como la suegra de Pedro, apenas curada, comienza a servir, también este leproso, apenas purificado, se preocupa por compartir con los otros el don recibido.

El camino que tuvo que recorrer este hombre, “purificado” por Jesús, es el camino que tiene que recorrer todo discípulo: venir a Jesús; aceptar la propia limitación humana; experimentar la misericordia y el poder liberador del Señor, que hace libre a todo hombre; y, finalmente, llegar a convertirse en evangelizador y testigo de las grandes obras de Dios.

Hoy la Iglesia celebra la campaña de Manos Unidas, el lema de este año es “La salud, derecho de todos, ¡actúa!”. “Se quiere poner de relieve, sobre todo, el derecho fundamental de toda persona a disponer de los medios y recursos necesarios para salvaguardar y defender la salud.

También en este aspecto pueden contemplarse los graves desequilibrios e injusticias de nuestro mundo contemporáneo. Mientras unos poseen abundantes y modernos medios en el campo de la salud, otros no poseen casi nada. No podemos sentirnos tranquilos ni indiferentes ante esta situación desconcertante que, por desgracia, es una triste realidad. No podemos permitir, sobre todo, que se institucionalice esta injusticia convirtiéndonos en cómplices pasivos. ¡Cómo quedar insensibles ante la muerte de tantos niños que mueren a la vista de sus padres por falta de medios!.

Se trata de un gravísimo problema ante el cual el cristiano, y cualquier persona de buena voluntad, no puede quedarse con los brazos cruzados». (Obispo de Jaén, Carta Pastoral para la Jornada de Manos Unidas 2012). Que seamos generosos.

Y hoy celebra también la Iglesia, en la Festividad de Nuestra Señora de Lourdes, la Jornada Mundial del Enfermo, “encomendemos a María, Salud de los enfermos, a todos los enfermos, especialmente a los que, en todas las partes del mundo, además de la falta de salud, sufren también la soledad, la miseria y la marginación. Pidamos también por quienes en los hospitales y en los demás centros de asistencia atienden a los enfermos y trabajan por su curación. Que la Virgen Santísima ayude a cada uno a encontrar alivio en el cuerpo y en el espíritu gracias a una adecuada asistencia sanitaria y a la caridad fraterna, que se traduce en atención concreta y solidaria” (Benedicto XVI, Ángelus 12-2-06).

Sábado, 4. Febrero 2012 - 17:54 Hora

Quinto domingo del Tiempo Ordinario

Hemos escuchado, queridos hermanos, cómo el Evangelista San Marcos nos narraba la actividad de Jesús: “Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios”: Jesús predica el Evangelio y Jesús cura; lo veíamos así el domingo pasado. El miagro, la curación, expulsar demonios, da credibilidad a la predicación, pone de manifiesto en la personas concretas que Jesús es salvación para todos: Él lo dice y Él también lo hace.

Hemos visto que Jesús cura a la suegra de Pedro, que cura a muchos enfermos y poseídos. Podemos decir que tiene una actividad incesante. Pero me gustaría que cayéramos en la cuenta de que Jesús, después de toda esa actividad, se levanta de madrugada, se marcha a un descampado y allí se pone a orar.

En los Evangelios se nos cuenta muchas veces que Jesús se iba a rezar él solo, se marcha a un lugar tranquilo y alejado y se pone a orar: ¿por qué reza Jesús? ¿qué le lleva a la soledad, al retiro, al silencio?

Jesús necesita estar en diálogo con su Padre, es una necesidad vital, Él mismo nos lo dice “Mi alimento es hacer la voluntad del Padre”, esto es lo que le alimenta, lo que le nutre, lo que le da fuerza, lo que le robustece para predicar “por toda Galilea”, para curar y expulsar demonios.

Y es mediante ese diálogo con el Padre como Jesús se va dando cuenta poco a poco de cuál es su misión, su tarea en medio de nosotros y de cómo su misión entre nosotros le llevaría a la cruz. Jesús se va dando cuenta en la oración que el amor al hombre le llevaría a darse por completo, a entregarse por completo. Y es que Jesús va descubriendo también la reacción de unos y de otros ante lo que dice y lo que hace, ve que anunciar el Reino y hacerlo presente trae divisiones, trae discordias, trae rencores hacia él y se da cuenta de que va a terminar mal; pero él sabe que si ama, si nos ama, tiene que ser hasta el extremo, hasta el final, hasta el límite.

Contemplar a Jesús orando nos tiene que mover a todos a imitarle: a buscar la voluntad del Padre sobre nuestra vida, tal y como hacía Jesús. Pero rezar no es fácil, porque implica la vida. Y no me refiero a recitar oraciones de una manera más o menos mecánica, casi sin darnos cuenta; me refiero a orar diciendo “Señor, ¿cuál es tu voluntad sobre mí?, ¿qué quieres que haga?, ¿qué quieres que diga?”; me refiero a coger el Evangelio y contemplar a Jesús, sus gestos, su mirada, sus actitudes hacia los demás, su palabra, su vida; y aplicárnosla, que sea nuestro criterio de vida y actuación. Y eso no es fácil porque hace salir de la rutina, porque nos aleja de la comodidad, porque nos hace preguntarnos qué estamos haciendo, dónde estamos y cómo estamos… y a lo mejor no queremos darnos cuenta de nuestra mediocridad, de que cuesta trabajo seguir a Jesús y que ser discípulo suyo no es tarea fácil, pero eso sí, hace feliz y llena a la vida.

En el Evangelio escuchado hemos visto que Jesús cura a la suegra de Simón. Aquella mujer estaba en cama con fiebre. Se lo dicen a Jesús y se acerca a ella, la coge de la mano y la levanta. Dice San Marcos “se le pasó la fiebre y se puso a servirles”. Jesús no hace grandes cosas con ella; simplemente se acerca, la coge de la mano y la levanta.

Y es que la sola presencia de Jesús cambia la vida de una persona, que aunque Jesús no haga grandes cosas vistosas y llenas de aparato, está y actúa en nosotros y a nuestro alrededor. Que Jesús siempre está atento a nosotros, se acerca a nosotros, nos coge de la mano y nos levanta de nuestras postraciones, de aquello que no impide ser nosotros mismos y servir a los demás.

Y nosotros, como aquella mujer, para agradecérselo, nos tenemos que poner a servirle a Él, el siervo de Dios que ha venido a servirnos y a darlo la vida por nosotros, sirviendo a nuestrso hermanos, especialmente en los más pequeños, en los enfermos, en los pobres.

¡Qué ejemplo de servicio nos da San Pablo! Dice: no tengo más remedio que predicar y ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio!; es la misión que Dios le ha encargado y en esa misión encuentra su paga, su recompensa.

Que la presencia continua del Señor nos llene la vida; que sea Él el único al que reconocemos capaz de levantarnos y curarnos; que estemos cerca de él y busquemos su voluntad sobre nosotros; y que esto nos mueva a darle gracias continuamente sirviendo a los demás, anunciando con alegría lo que hemos recibido.

Sábado, 28. Enero 2012 - 13:18 Hora

Cuarto domingo de tiempo ordinario

Acaba de subrayar el Evangelista San Marcos que Jesús “no enseñaba como los letrados, sino con autoridad” ¿Qué significado tiene esa autoridad de Jesús al enseñar? ¿Qué nos puede decir a todos nosotros el Evangelio que acabamos de escuchar?.

Jesús va el sábado a la sinagoga y se pone a enseñar, se pone a explicar la Palabra de Dios, la Ley, el Antiguo Testamento. Y es precisamente en esta situación cuando un endemoniado comienza a gritarle; Jesús cura a ese hombre; Jesús no sólo enseña sino que también cura, hace milagros. Predica y cura, su palabra y sus hechos dan testimonio de lo que es: “el Santo de Dios” (lo confiesa el mismo endemoniado), el Hijo de Dios que ha venido a salvarnos del mal, de la enfermedad, del pecado.

Y claro, esto causa asombro, estupefacción: “Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen”.Jesús es la Palabra que se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros. Él es la Palabra de Dios; por Él, Dios mismo ha entrado en diálogo con todos nosotros; en Él continuamente tenemos la referencia, el objetivo, el centro de lo que tenemos que hacer, adonde tenemos que acudir. Y la Palabra de Jesús tiene un contenido que es salvador y liberador, de aquí es de donde viene su “autoridad”.

La autoridad de la Palabra de Jesús no le viene de su elocuencia. Yo estaba seguro de que Jesús no daba grandes discursos ni grandes sermones adornados con palabras vacías. La autoridad de Jesús tampoco viene plenamente del contenido de esta Palabra que nos dice, que es la misma Palabra del Padre que quiere acercarse a nosotros; la autoridad de Jesús asombra porque es la autoridad de Dios mismo. Ya desde el principio de su misión entre nosotros, Jesús nos muestra que su Palabra es la misma del Padre, que lo que dice es lo que ha oído al Padre. Ya desde el comienzo de su misión entre nosotros, Jesús nos muestra que es el Hijo de Dios. Su palabra causa asombro porque es el cumplimiento de esa misteriosa promesa que Dios mismo hizo a Moisés y que hemos escuchado en la Primera Lectura: “el Señor, tu Dios, te suscitará un profeta como yo, de entre tus hermanos”; la Palabra de Jesús asombra porque era “estremecedora; arrancaba al espíritu de su seguridad, al corazón de su indolencia, mandaba y creaba. No se la podía oír y permanecer indiferente” (R. Guardini).

Y por si fuera poco, Jesús hace realidad todo lo que predica, el contenido salvador de su Palabra se pone de manifiesto cuando realiza signos de salvación: los milagros. El Evangelio nos muestra a Jesús predicando y curando, haciendo milagros. Lo uno no se realiza sin lo otro: el poder salvador de su Palabra se hace realidad en personas concretas: endemoniados, cojos, leprosos; la enfermedad significa que el hombre es débil y que ha sido atenazado por el peso del pecado, Y Jesús cura para expresar y manifestar que Dios Padre salva siempre.

¿Cuál es la enseñanza de la Palabra de Dios? Creo que es sencilla: los cristianos somos portadores de la Palabra que Dios nos ha dejado por medio de Jesucristo; los cristianos somos evangelizadores y hemos de serlo allá donde nos encontremos, allí donde estamos tenemos que anunciar a Jesús, su mensaje salvador.

Pero el mensaje del Evangelio lo tenemos que hacer creíble con nuestra vida; se trata de que seamos coherentes, de que seamos serios, de que no creamos una cosa y luego actuemos en la vida como si no creyéramos, que no digamos una cosa y después hagamos otra; se trata de que seamos testigos de que Jesús es vida y salvación para todos.

Si de algo se nos acusa a los cristianos de hoy en día es de nuestra incoherencia; y todos tenemos que mirar nuestro corazón a cada momento y ver si de verdad actuamos movidos por el Evangelio o más bien por nuestros intereses, por nuestros egoísmos, por lo que nos viene bien a cada momento.

Jesús nos llama hoy a que nuestra palabra sea como la suya, una palabra “con autoridad”: con la autoridad que le da la coherencia, el actuar de acuerdo a lo que se dice, el hacer pequeños signos a nuestro alrededor que testifiquen que ahí esta Dios.

Este es nuestro reto, es nuestra tarea, evangelizar con nuestra vida. En esta sociedad en la que cada vez hay menos personas que creen será el modo por el que vean que actuamos movidos por el amor; por el amor que lleva a Dios.

Vamos a celebrar la Eucaristía, en ella Cristo mismo se nos da para fortalecer nuestro caminar cristiano, nuestro caminar que quiere seguir los pasos de Jesús; seamos conscientes de que por ella Cristo va a habitar en nosotros y nos va a hacer capaces de testimoniar con nuestra palabra y nuestra vida ese Evangelio que Jesús nos anuncia.

Nueva contribución Vieja contribución